Buku Filsafat Dayak: Makan Dahulu, Ber-Filsafat Kemudian

|

| Masri Sareb Putra, M.A. memandu bedah buku dan diskusi Fisafat Dayak. Ist. |

🌍 DAYAK TODAY | SEKADAU: Filsafat, yang selama ini sering diasosiasikan dengan hal-hal rumit dan membuat dahi berkerut, ternyata bisa tampil dalam wajah yang sama sekali berbeda.

Filsafat bukan sekadar soal berpikir berat atau berdiskusi abstrak yang hanya dipahami segelintir orang. Filsafat bisa menghibur, membangkitkan tawa, dan menyulut kegembiraan intelektual.

Di tangan yang tepat, filsafat menjadi jembatan untuk memperkaya dan meningkatkan kualitas kehidupan, menertawakan absurditas, dan menemukan makna dalam hal-hal yang tampak biasa.

Ketika dipraktikkan dalam konteks budaya lokal seperti Dayak, filsafat justru menghadirkan kedekatan, kehangatan, dan rasa bangga yang menyenangkan.

Baca Filsafat Dayak Komprehensif, Buku Pertama di Bidangnya Diluncurkan di Sekadau

Pengalaman itu benar-benar terasa saat peluncuran dan bedah buku Filsafat Dayak yang diselenggarakan di kampus Institut Teknologi Keling Kumang, Sekadau, pada 20 Mei 2025.

Dalam acara yang berlangsung selama tiga jam itu, suasana intelektual menyatu dengan keceriaan khas komunitas Dayak.

Para peserta yang terdiri atas dosen, mahasiswa, pengurus yayasan pendidikan Keling Kumang, para pemuka masyarakat, cendekiawan lokal, hingga awak media; semuanya berperan-aktif dalam perbincangan yang hidup dan penuh antusiasme.

Peserta bukan hanya berdiskusi. Mereka juga menggumuli nilai-nilai mendalam dari kearifan lokal Dayak dalam bingkai filsafat, sambil menikmati momen kebersamaan yang inspiratif dan membangkitkan kesadaran akan kekayaan tradisi sendiri.

|

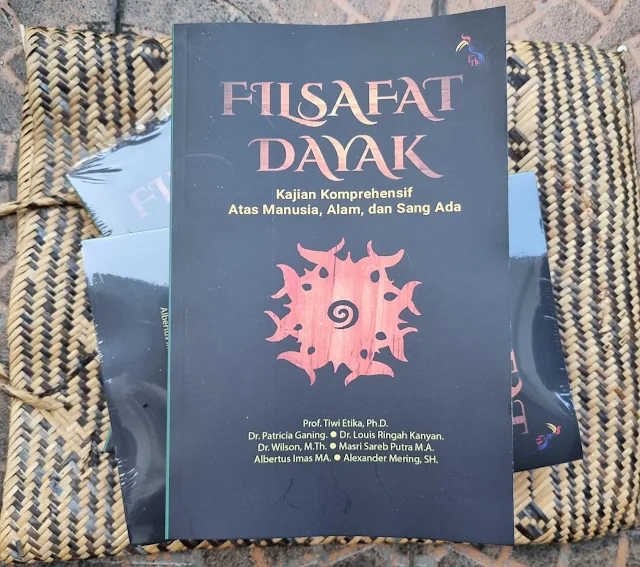

| Cover buku Filsafat Dayak. xxviii + 433 halaman. |

Filsafat berawal dari rasa heran (thaumasia) dan dorongan untuk bertanya. Filsafat tumbuh dari kegelisahan manusia menghadapi dunia, dari ketidakpuasan terhadap jawaban yang tersedia, dan dari hasrat untuk mencari makna terdalam atas segala sesuatu.

Meski demikian, berfilsafat kerap dianggap sebagai kegiatan kaum bijak, seolah terbatas bagi mereka yang hidup di menara gading, jauh dari hiruk pikuk kehidupan sehari-hari.

Filsafat awalnya dilakukan kaum elitis

Asumsi ini berakar pada sejarah filsafat itu sendiri, ketika pada masa Yunani kuno kegiatan berpikir kritis dan reflektif memang hanya dilakukan oleh kaum elite. Para filsuf merenungkan alam, menggugat hakikat, dan merumuskan prinsip-prinsip dasar keberadaan.

Baca Calon CEO Keling Kumang Ditempa Keterampilan Menulis di Rumah Panjang

Sementara itu, orang kebanyakan sibuk memenuhi kebutuhan dasarnya, nyaris tak punya waktu untuk merenung. Maka lahirlah ungkapan Latin yang terkenal: primo vivere, deinde philosophari: makan dahulu, filsafat kemudian.

Namun, bila direnungkan lebih jauh, filsafat bukanlah monopoli para cendekia. Ia adalah naluri alami manusia: bertanya, menggugat, dan mencari tahu. Justru karena kebutuhan paling dasar telah terpenuhi, manusia memiliki ruang untuk berpikir.

Dalam konteks inilah filsafat hadir sebagai upaya olah pikir yang paling hakiki, sebagai scientia. Yakni pengetahuan paling mendasar yang menyoal hingga akar.

Filsafat bukan sekadar soal definisi dan abstraksi. Filsafat adalah jalan menuju pemahaman lebih dalam atas hidup, atas kebenaran, dan atas kedudukan manusia di tengah semesta.

Di hadapan Tuhan Yang Mahaluas, manusia tetap terbatas, dan kebijaksanaan sejati hanya milik-Nya. Bahkan filsuf seperti Santo Agustinus mengakui: Scientia nostra, scientia tuae comparata; ignorantia: Pengetahuan manusia di hadapan Tuhan, tak ada apa-apanya.

Manusia yang berfilsafat sesungguhnya sedang mengakui keterbatasannya dan dalam proses itu, mendekati kebijaksanaan ilahi.

Baca "Dayak" as a Standardized Term: A Unifying Identity

Meski demikian, pengetahuan manusia bermanfaat banyak. Ia membuat kita mampu membedakan benar dan salah, baik dan buruk, terbatas dan tak terbatas.

Dari sinilah lahir cabang filsafat yang disebut epistemologi, yaitu refleksi mendalam atas pengetahuan itu sendiri.

Epistemologi menyoal pertanyaan mendasar: apa yang membedakan pengetahuan yang benar dari yang keliru? Apa yang membuat suatu keyakinan dapat dibenarkan? Seperti dikemukakan oleh Francis Heylighen (1993): Epistemology is the branch of philosophy that studies knowledge. It attempts to answer the basic question: what distinguishes true (adequate) knowledge from false (inadequate) knowledge?

Pertanyaan-pertanyaan itu terasa semakin relevan di zaman ini. Indonesia sebagai bangsa tengah bergerak menuju masyarakat industri dan digital yang lebih kompleks. Namun, dalam kenyataan sosial hari ini, masih banyak yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks itu, kegiatan berpikir reflektif dan kritis, termasuk filsafat, kadang terasa jauh dari realitas. Namun justru karena itulah penting menanamkan semangat berpikir mendalam sedari dini.

Filsafat sebagai mata kuliah

Beruntung, hampir semua perguruan tinggi di Indonesia telah memasukkan filsafat ilmu sebagai mata kuliah tersendiri.

Langkah ini bukan hanya penting untuk membentuk daya pikir kritis generasi muda, tetapi juga sebagai fondasi bagi lahirnya budaya ilmiah di lingkungan akademik.

baca Heran dan Bertanya: Pangkal Mula Filsafat

Hal yang penting dilakukan bukan sekadar hafalan teori, tetapi keberanian untuk menggugat, mempertanyakan, dan menyusun ulang pengetahuan dengan jujur.

Kita tidak sekadar mencetak lulusan, tetapi membentuk manusia yang berpikir, manusia yang sadar bahwa kebenaran tidak datang begitu saja, melainkan harus diperjuangkan melalui dialog, penelitian, dan perenungan.

Di sinilah filsafat hadir bukan sebagai kemewahan intelektual, melainkan sebagai kebutuhan manusiawi yang paling mendasar: memahami hidup, menguji pengetahuan, dan menapaki jalan bijak dalam keterbatasan kita sebagai manusia.

Filsafat Dayak: Jejak Pemikiran, Kearifan Lokal, dan Relevansinya di Era Modern

Buku Filsafat Dayak merangkum enam pokok bahasan yang menggambarkan struktur pemikiran orang Dayak secara menyeluruh, dimulai dari pandangan mereka tentang dunia hingga respons terhadap tantangan kontemporer. Melalui pendekatan ini, terungkap bahwa filsafat Dayak tidak semata-mata bersifat teoritis, tetapi berakar kuat pada praktik hidup sehari-hari, kearifan lokal, dan spiritualitas yang menyatu dengan alam.

Pada bagian awal, dijelaskan bahwa landasan pemikiran orang Dayak tidak hanya berpijak pada nalar rasional, melainkan juga pada tradisi lisan, pengalaman langsung, serta hubungan yang erat dengan lingkungan dan komunitas. Filsafat ini membentuk cara pandang terhadap hidup, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, serta membimbing individu dan masyarakat dalam merespons realitas sosial dan kultural di sekitarnya.

Dalam pandangan kosmologis Dayak, alam semesta adalah satu kesatuan yang harmonis. Dunia fisik dan dunia spiritual bukanlah dua ranah terpisah, melainkan berkelindan dan saling memengaruhi. Manusia bukan penguasa atas alam, tetapi bagian dari jejaring kehidupan yang lebih besar. Keseimbangan menjadi prinsip utama, tercermin dalam praktik pertanian, perburuan, hingga ritual adat yang dijalankan dengan penuh rasa hormat terhadap alam.

Etika Dayak bertumpu pada nilai-nilai dasar seperti kejujuran, keadilan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Dalam menyelesaikan konflik, masyarakat Dayak lebih mengedepankan musyawarah adat dibandingkan hukum tertulis. Setiap individu dipandang memiliki kewajiban menjaga keseimbangan dalam masyarakat, tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap makhluk lain dan lingkungan sekitarnya.

Pengetahuan dalam masyarakat Dayak diwariskan secara turun-temurun melalui cerita rakyat, pengalaman langsung, dan pengamatan terhadap alam. Epistemologi mereka bersifat kontekstual dan aplikatif. Belajar bukan hanya di ruang formal, melainkan dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi, kerja bersama, dan keterlibatan dalam aktivitas sosial dan budaya. Kebijaksanaan dipandang bukan sekadar informasi, tetapi pemahaman mendalam yang lahir dari pengalaman hidup.

Kepercayaan terhadap roh leluhur, dunia spiritual, dan kehidupan sesudah mati menjadi unsur penting dalam struktur kehidupan Dayak. Ritual adat bukan sekadar seremoni spiritual, melainkan juga sarana pemelihara hubungan sosial dan budaya. Praktik ini mencerminkan tanggung jawab antargenerasi dan penghormatan terhadap mereka yang telah mendahului. Keyakinan ini membentuk pandangan hidup yang menjunjung keberlanjutan dan keseimbangan.

Dalam bab penutup, diuraikan bagaimana filsafat Dayak menghadapi perubahan sosial dan budaya akibat globalisasi. Meski diterpa arus modernisasi, nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat Dayak tetap relevan, terutama dalam menghadapi isu-isu lingkungan, krisis identitas, dan ancaman terhadap kearifan lokal. Konsep harmoni, keberlanjutan, dan kesalingterhubungan yang menjadi inti dari filsafat Dayak justru menjadi tawaran penting bagi dunia modern dalam merancang masa depan yang lebih manusiawi dan berkeadilan ekologis.

-- Rangkaya Bada